SHIBUYA109 lab. 変遷レポート

エンタメテクノロジー編

私たちSHIBUYA109 lab.は、2018年より15-24歳(=around20)の若者を対象に、様々なテーマで定量・定性調査分析を行ってまいりました。「SHIBUYA109 lab.変遷レポート」では、これまでの調査結果を改めて再編集し、若者の消費の変遷としてお伝えいたします。

今回のテーマは「エンタメテクノロジー」です。

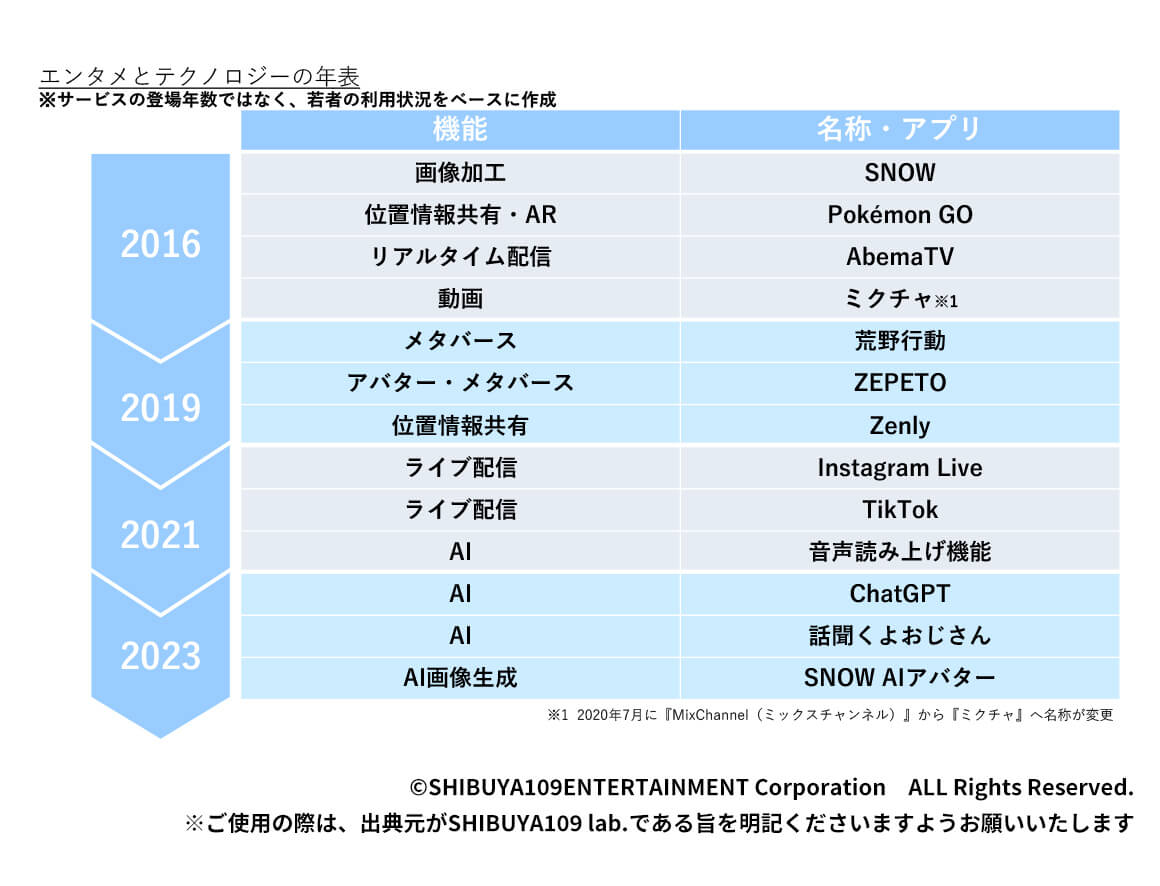

これまで様々な若者の価値観やトレンドを観察してきましたが、その中で "新しい技術がエンタメによって拡散する" 事例が多く観測されています。SHIBUYA109 lab. では、若者がエンタメとして楽しんでいる最新テクノロジーを「エンタメテクノロジー」と呼んでいます。こちらの記事では、時代とともに変化してきたエンタメテクノロジーのトレンドをご紹介します。

テクノロジーの進化とともに進む

テクノロジーの進化とともに進む

「共有のリッチ化」

テクノロジーが進化し、スマホで気軽に扱えるメディアがリッチ化したことが、若者のコミュニケーションに影響を与えています。

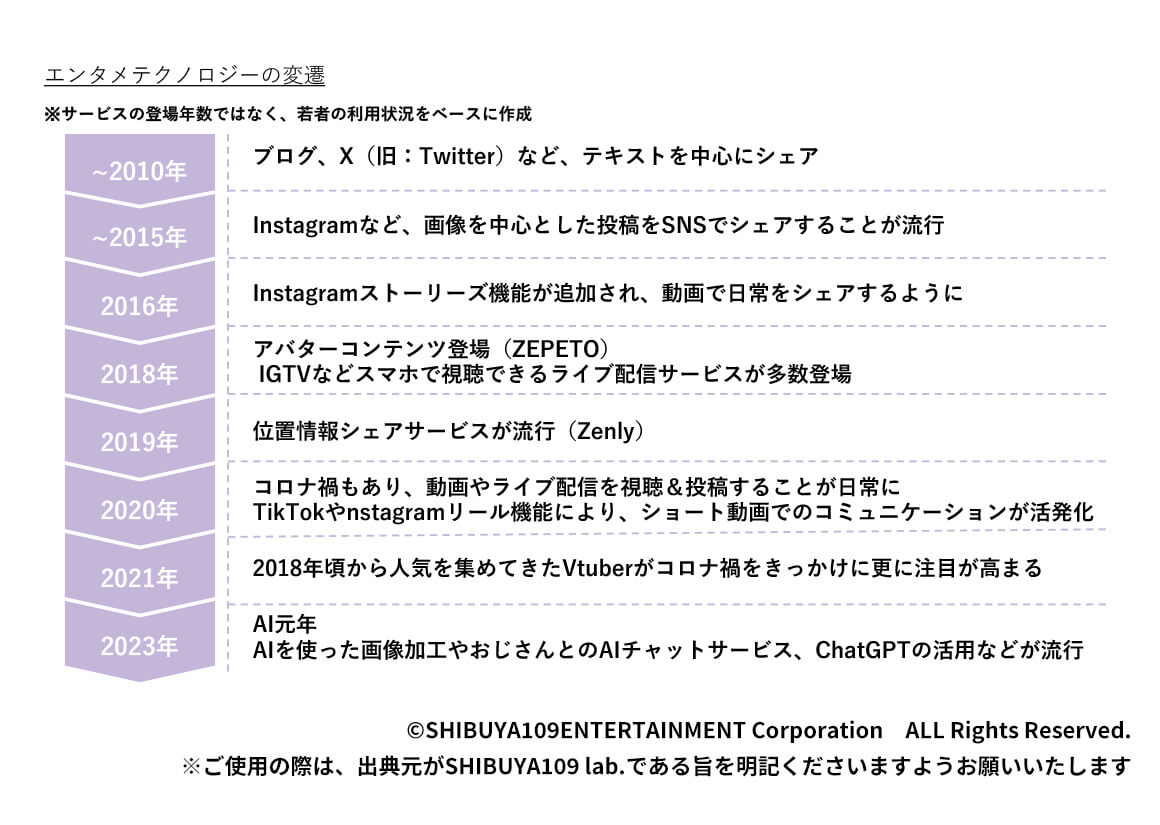

若者がコミュニケーションとして日常的にシェアする内容は、テキスト→画像→動画とどんどんリッチ化しています。

以前は、パソコンを使ってブログなどを公開することが日常を投稿する手段でした。スマホやSNSを利用することが当たり前になるとともに、ブログをスマホで執筆するようになり、短文のテキストをX(旧:Twitter)で投稿できるようになりました。さらに、Instagramが登場すると、テキストよりも画像を主役とした日常の投稿が、若者のコミュニケーション・日常の共有の中心になります。画像で日常を投稿する習慣は、『TikTok』『SnapChat』などのサービスの流行とともに、動画やライブ配信などに進化していきます。そして、『Zenly(位置情報)』などの登場により、位置情報まで共有する文化も生まれました。2010~2020年代は、スマホの普及、技術の進化とともに、オンラインコミュニケーションのリッチ化が進んできた時代と言えるでしょう。

ビジュアルコミュニケーションのトレンド

ビジュアルコミュニケーションのトレンド

リッチ化したコミュニケーションはこれまでもお伝えしてきたように、『映え』の意味を変容させるなど、若者の感性も変容させています。

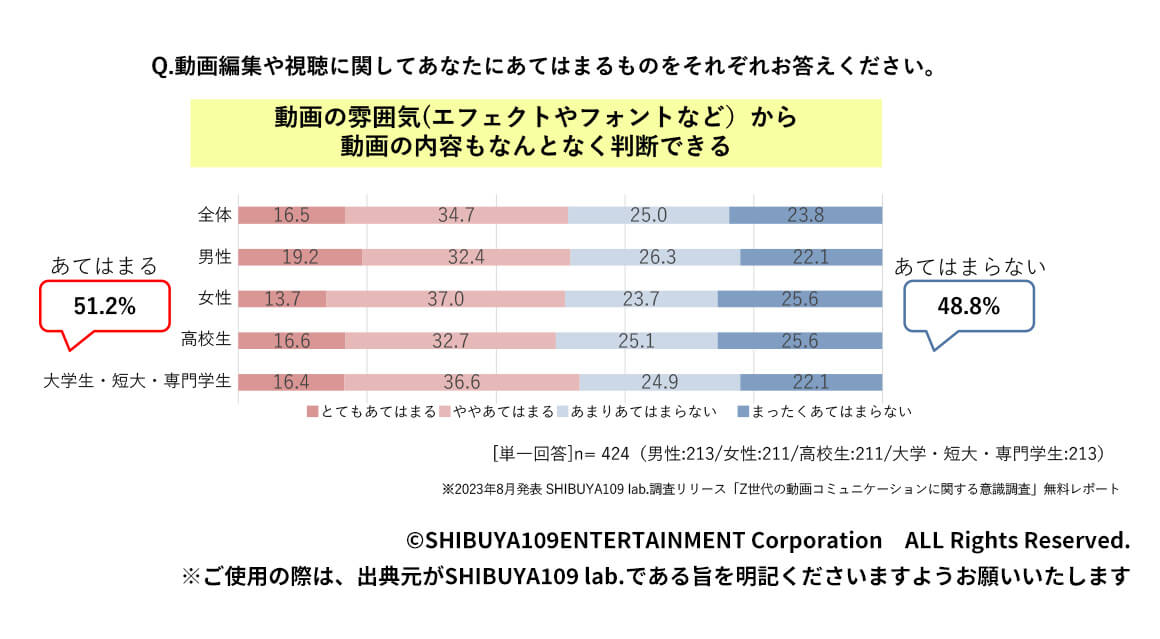

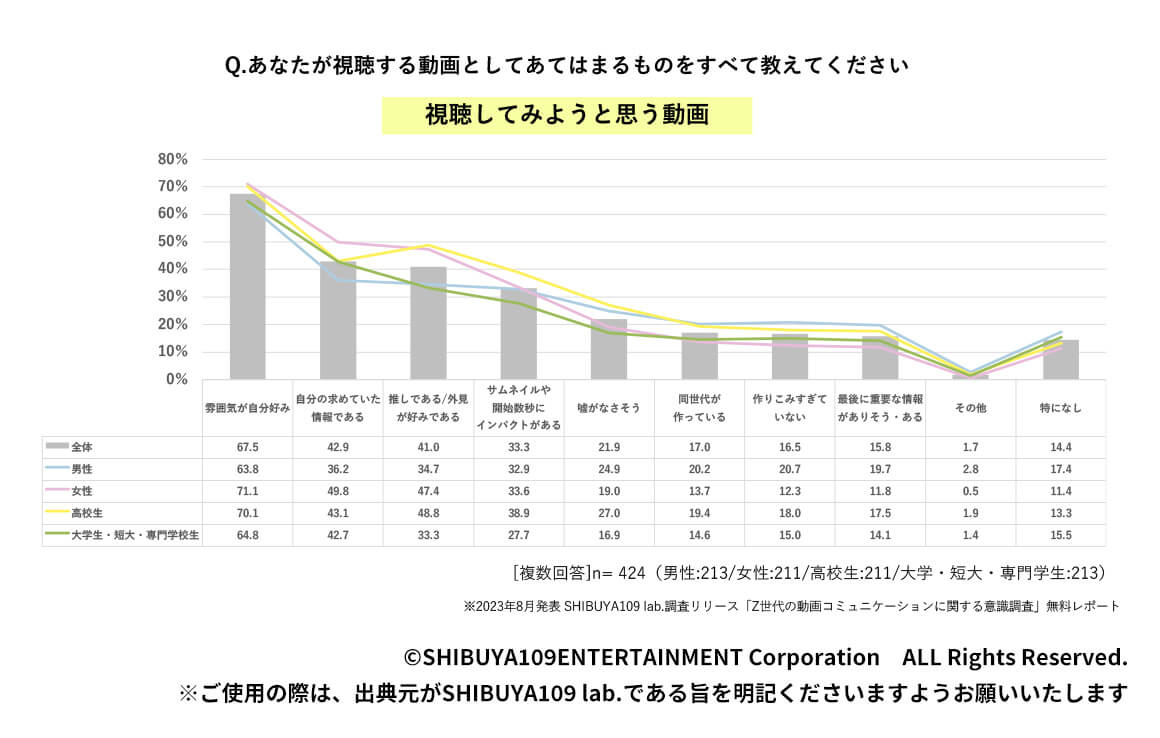

画像・動画でコミュニケーションする手段が増えてきたことから、画像や動画から雰囲気やメッセージを読み取る『ビジュアルコミュニケーション力』が若者の中で高まっていることがわかっています。2023年の調査でも、視聴する動画を「雰囲気が自分好みである」ことから選べたり、若者世代の半数が動画の雰囲気から内容を推測できたりすると回答しています。その他、グループインタビューでは「Instagramの加工で年代がわかる」「Instagramのフィード投稿を見て『仲良くなれそう』と思うとDMを送る」という回答も聞かれ、非常に繊細な感覚で画像・映像から情報を取得していることが見て取れます。

詳しくはこちら(一部グラフレポートにのみ掲載)https://shibuya109lab.jp/article/230823.html

画像アプリのトレンドに関しては、2019年頃を境に変化しています。加工に関して、2019年以前はキラキラでビビッドな画像に加工して投稿することがトレンドになっていましたが、2019年頃から、ナチュラルさや透明感が重要視されている傾向にあるようです。この傾向は、変遷レポート トレンド大賞編でもご紹介した、コスメ・スキンケアのトレンドの傾向とも一致しています。コスメ・スキンケアの領域でも2020年以降、リアルさやナチュラルさを強調できるアイテムが人気になっています。

また、2019年以降、画像アプリではカスタマイズ加工ができるようになったのも大きな変化となりました。全員が同じフィルターを使って加工するのではなく、それぞれに目のサイズや肌の色味を細かく調整し「ナチュラルに加工する」ことがポイントになっています。これらの「自分用にカスタマイズする」傾向は、ファッションやコスメで流行していた「パーソナルカラー診断」「骨格診断」などと同様の傾向であり、2019年以降、各自が自分だけの「似合わせ」を目指す、カスタマイズ化・正解の多様化が進んだと考えられます。

テクノロジーが進化させたエンタメの楽しみ方

テクノロジーが進化させたエンタメの楽しみ方

スマホで簡単に動画が見られるようになったことは、若者のコミュニケーションだけではなく、エンタメ消費にも大きな影響を与えています。

今や、スマホを使っていつでもどこでも動画コンテンツを消費できることは当たり前になりました。2022年の調査によると、何らかのサブスクサービスに加入している割合は約7割。2023年の調査によると、動画を編集したことがある若者は約4割となり、誰もが動画コンテンツを大量に閲覧・投稿できる世の中に若者は生きていると言えるでしょう。

詳しくはこちら:https://shibuya109lab.jp/article/220818.html

詳しくはこちら:https://shibuya109lab.jp/article/230823.html

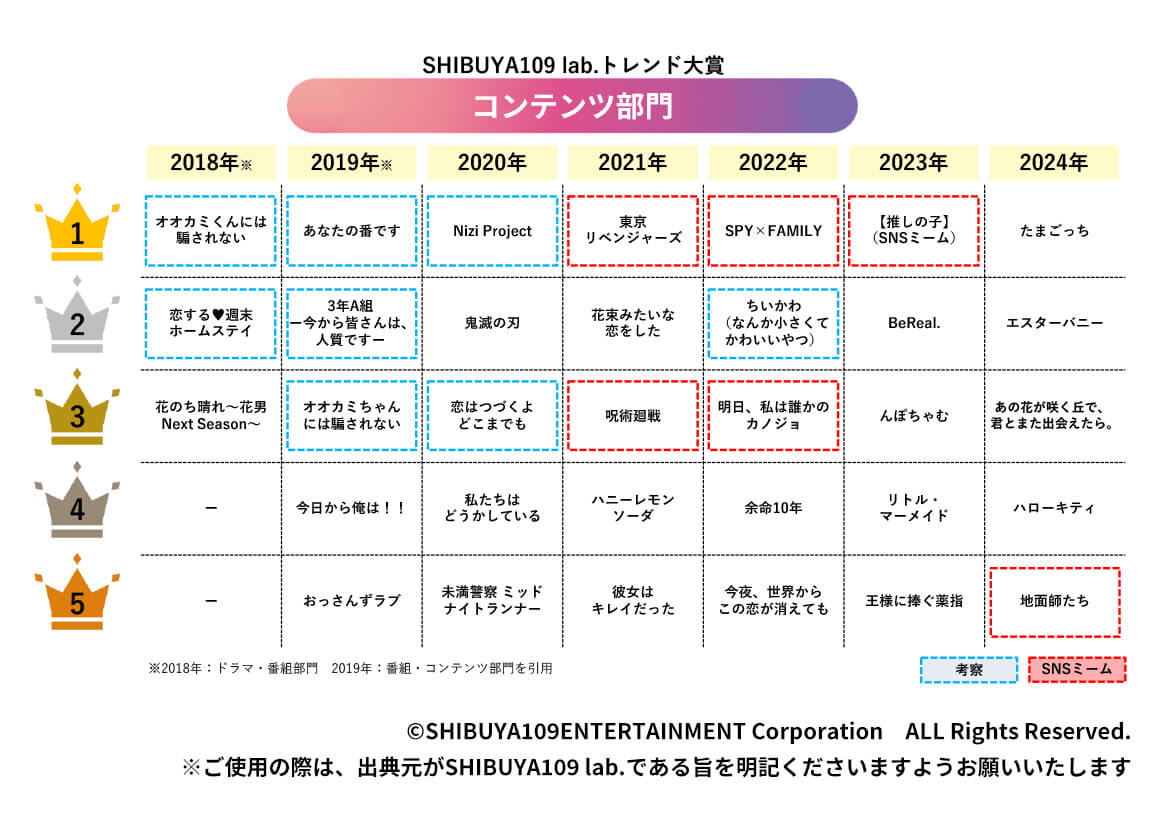

それに伴い、コンテンツのヒットには、一般ユーザーのSNS投稿による "参加" が欠かせなくなってきています。2018年から2020年頃まで、謎を "考察" するサスペンス系ドラマや、登場人物の気持ちを "考察" する恋愛リアリティショーが大量に生まれました。

さらに、ビジュアルコミュニケーションが一般化した2020年代になると、動画コンテンツの一部映像やセリフを切り取って表現する『ミーム』が流行することによりヒットを生み出すコンテンツも多数現れました。(『東京卍リベンジャーズ』「ひよってる奴いる?」/『呪術廻戦』「お疲れサマンサ」/『SPY×FAMILY』「アーニャ、ピーナッツが好き!」など)

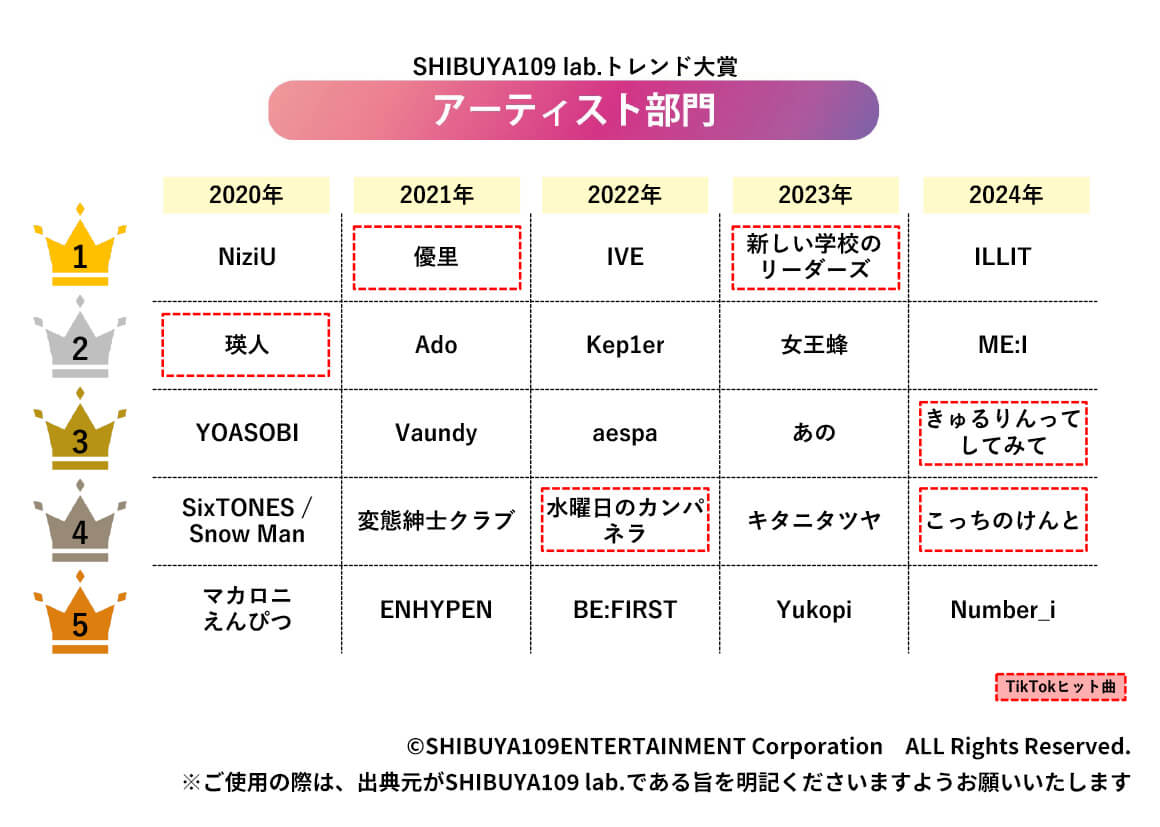

音楽領域においても、2020年以降は動画とともに音楽をシェアすることがTikTokによって当たり前になり、TikTok発のヒット曲が多数生まれています。

ショート動画を多くの人が閲覧・投稿するようになり、コンテンツの一部を活用して一般ユーザーが投稿を作り出すことで、元ネタであるコンテンツが拡散されていく事例が領域問わず大量に生まれています。

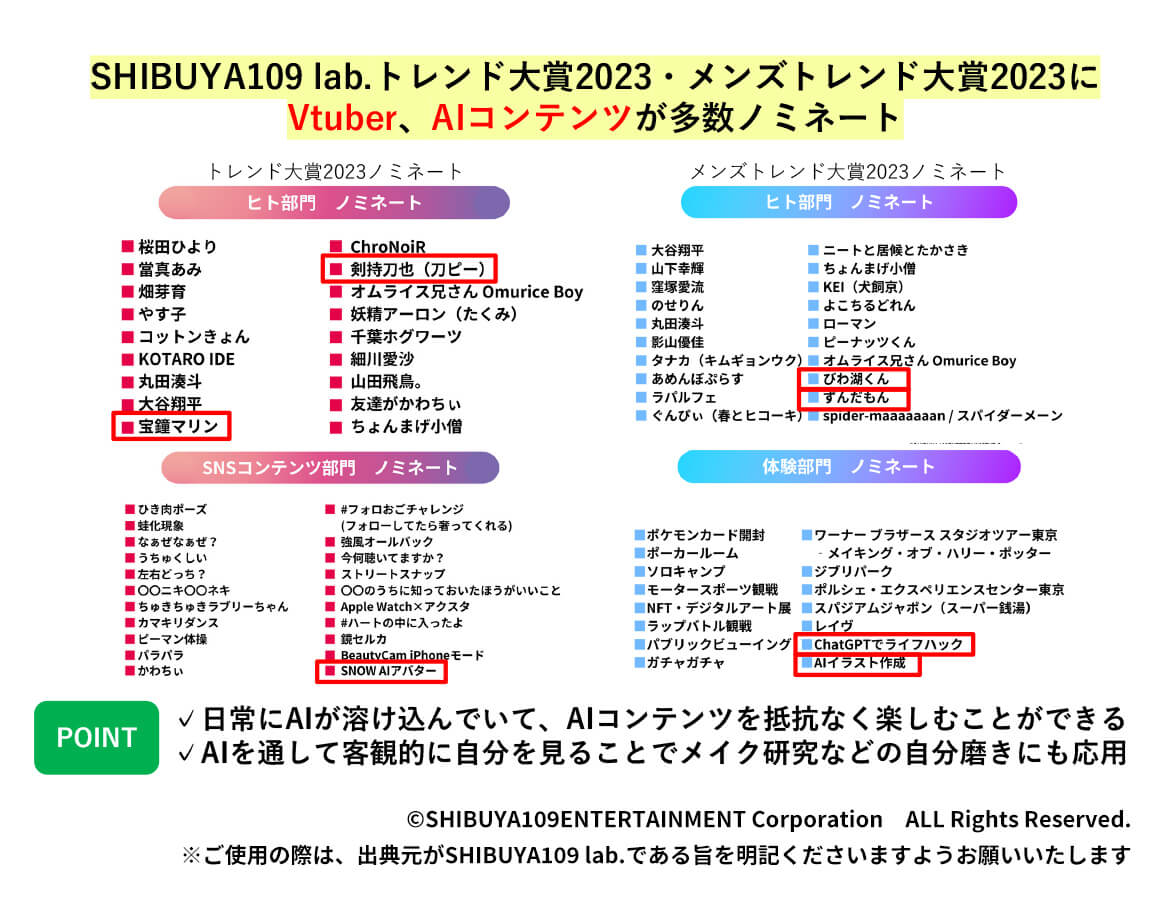

また、2020年代になると、SHIBUYA109 lab.のトレンド大賞 ヒト部門にVTuberが登場するようになりました。Vtuberの影響力や認知度は、年々増しています。若者にとって見た目が人間であるかどうかは、"推し" にする上で障壁になるものではなく、他のタレントと同様に見ていることがわかります。

SHIBUYA109 lab. メンズトレンド大賞2023には、AIコンテンツが複数ランクインしました。体験部門 第2位の『AIイラスト作成』では、AIを用いて画像を自動生成する遊びが流行。「◯◯風な自分の画像」を作成し、SNSで投稿するのが流行りました。こういった画像加工アプリを通じて、楽しみながら生成AIの活用に馴染んでいく人が沢山いたと考えられます。

体験部門 第3位には『ChatGPTでライフハック』がランクイン。ChatGPTの活用法がSNSで共有されるほか、ChatGPTの珍回答などがおもしろ動画として楽しまれています。

2024年に行った、キャリアに関するグループインタビューでも、「志望度の高くない企業だけESを書く時に(ChatGPTを)使った」などの声が聞かれており、エンタメを通じて遊びとしてAIに触れるようになり、その後、大学の宿題作成や就職活動など、日常の中で自然にAIが使われるようになっています。

テクノロジーとゲームの関係性

テクノロジーとゲームの関係性

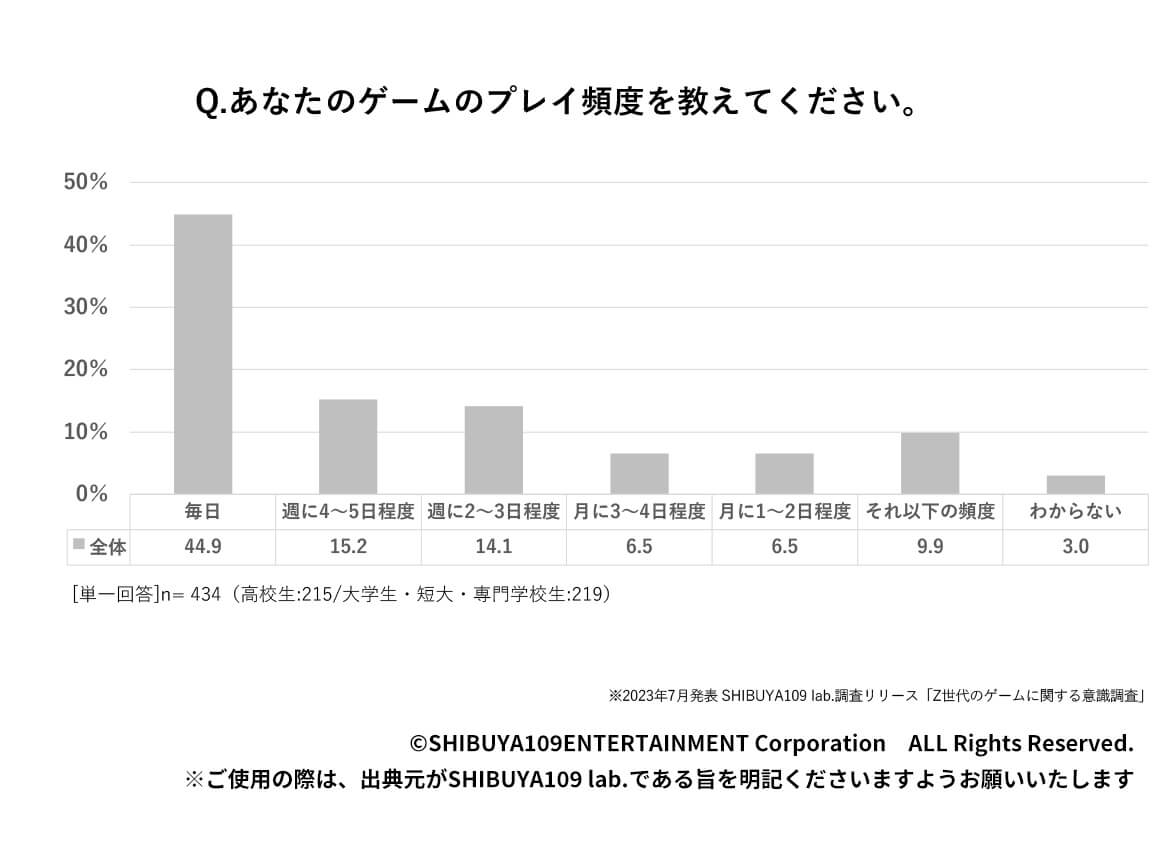

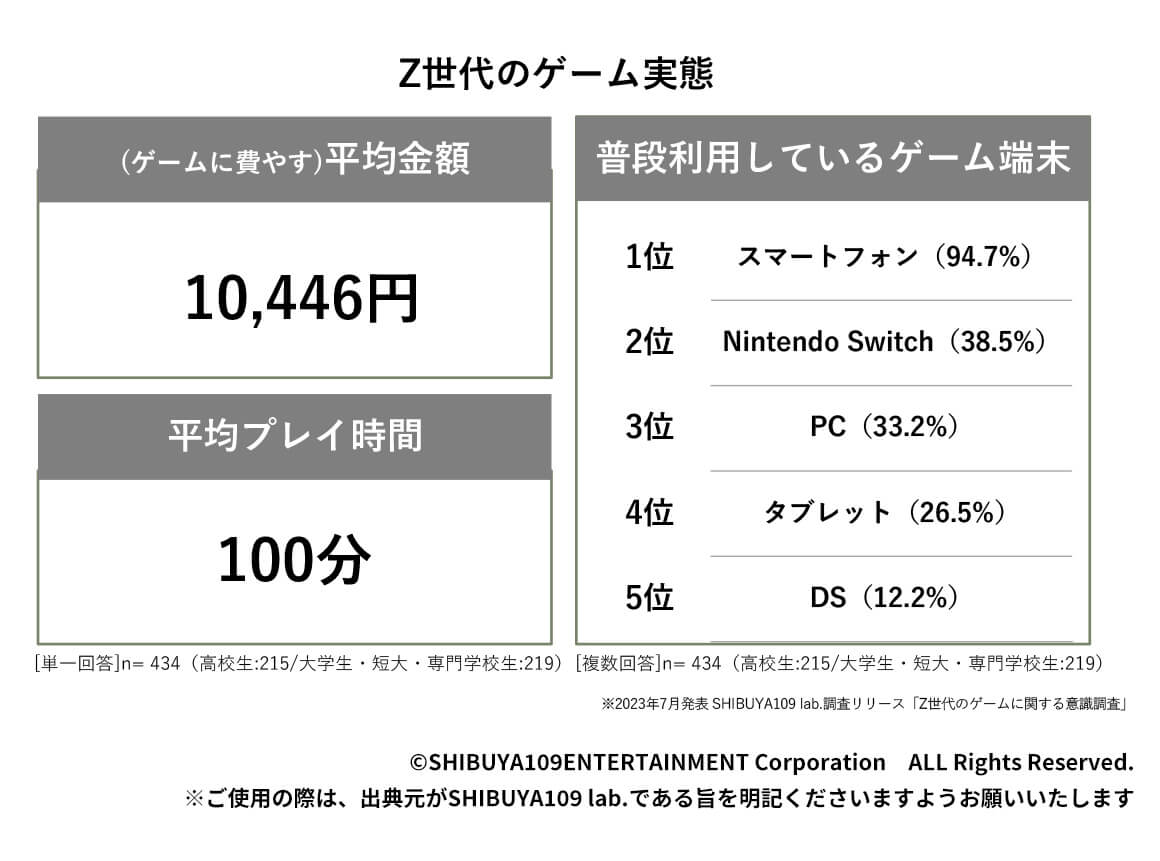

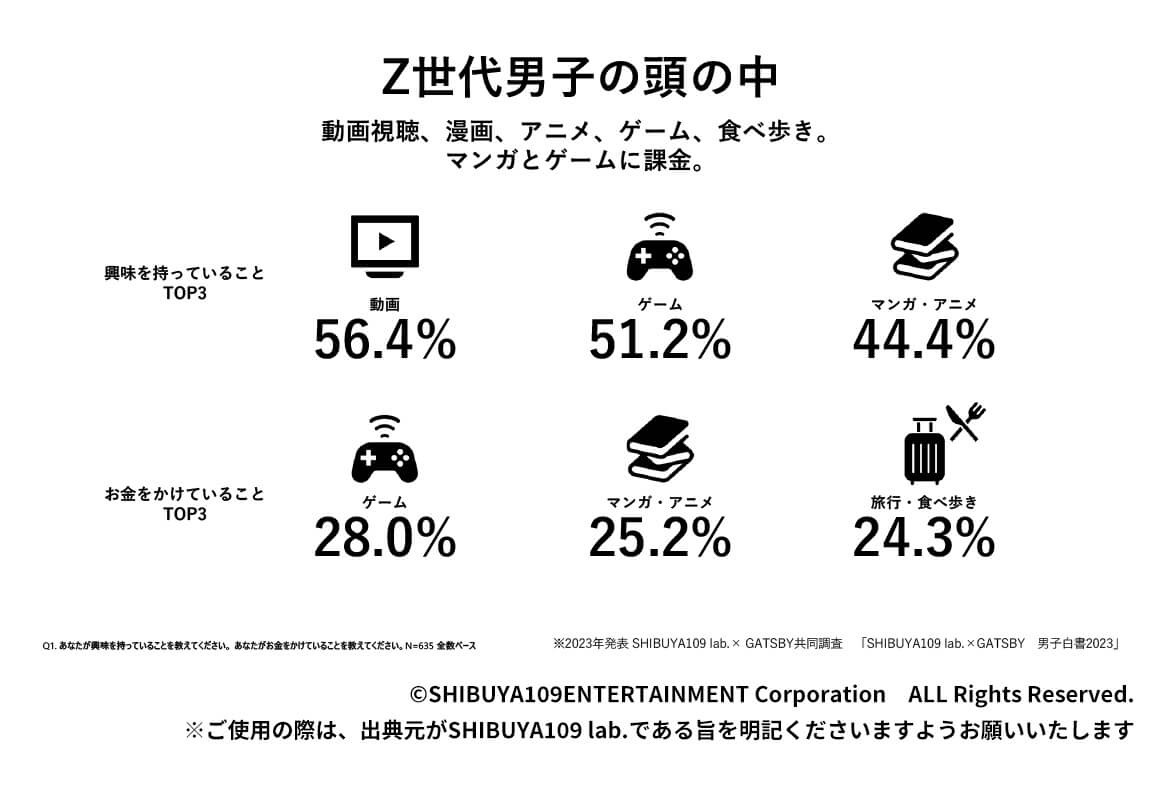

最後に、関連性の高いゲームとエンタメテクノロジーについてご紹介します。2023年の調査によると、今や若者の約8割がゲームプレイヤーであり、特に若年層男子にとってゲームは、動画視聴の次にメインの趣味になっており、課金優先度も最も高くなっています。

※詳しくはこちら:https://shibuya109lab.jp/article/230719.html

※詳しくはこちら:『SHIBUYA109 lab.×GATSBY 男子白書2023』https://shibuya109lab.jp/product/#product-free

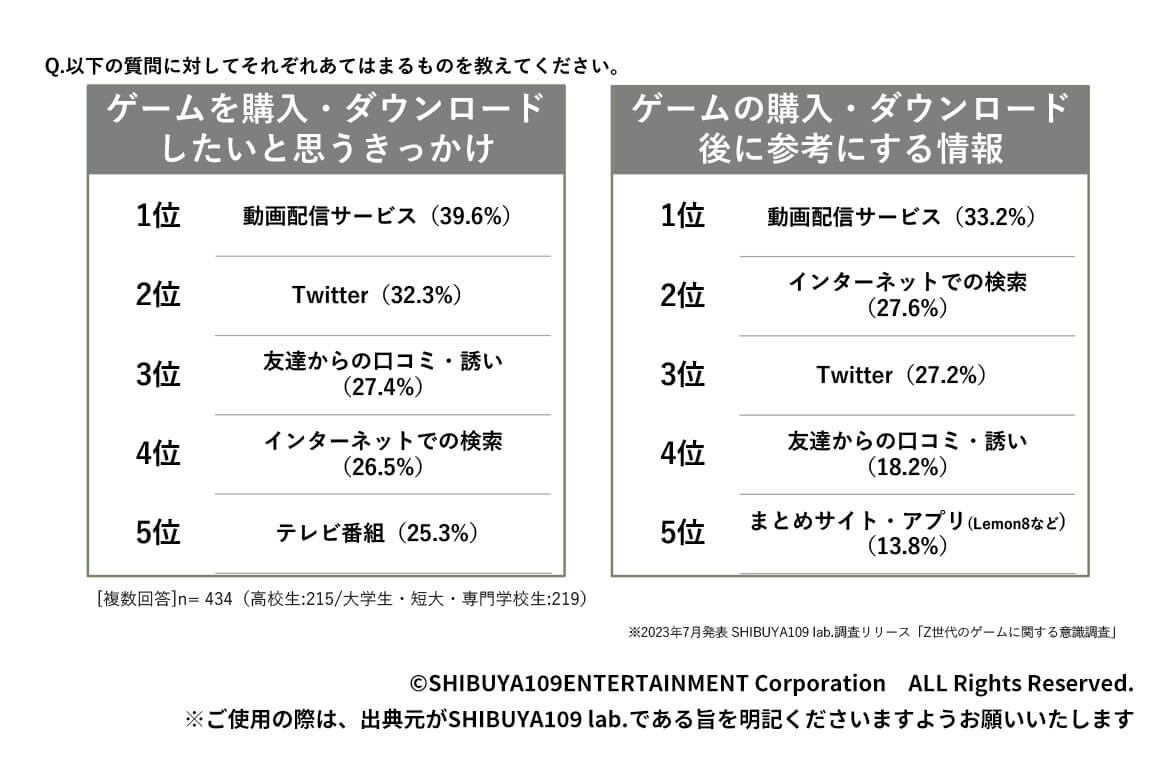

ゲーム環境を大きく変えているのは、スマホでの動画の閲覧や音声のリアルタイムコミュニケーションができるようになったことです。ゲームを購入するきっかけとなった情報や、ゲームを購入した後に参考にする情報を聞いてみると、どちらも動画が大きく影響していることがわかりました。2023年の調査では、ゲーム実況動画の視聴経験率も7割にものぼっています。

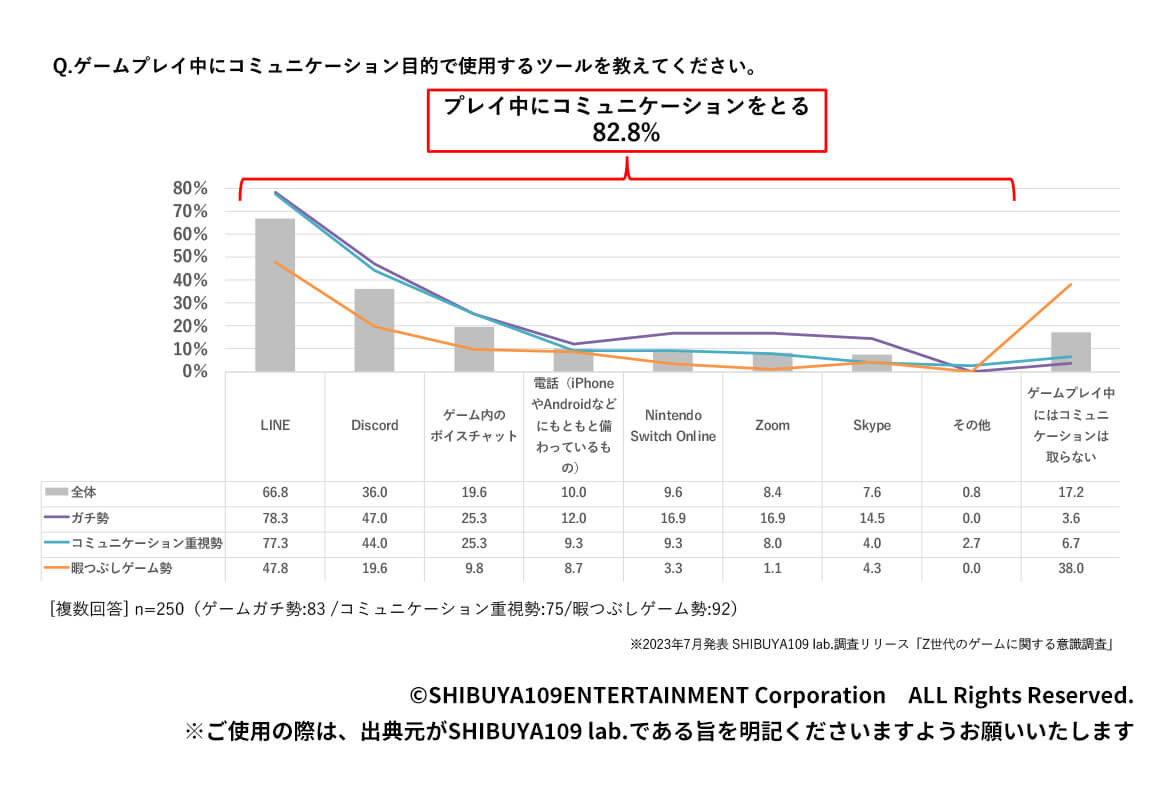

さらに、ゲームプレイ中にコミュニケーションを取っている若者は8割にものぼっています。グループインタビューによると、彼らはLINEやDiscord、ゲーム内のボイスチャットなどで、コミュニケーションを取りながらゲームをプレイしており、今や "友だちとゲームする" ことは、同じ場所にいなくても可能になっていることがわかります。

また、ゲームやSNS自体がテクノロジーに触れるきっかけになっている事例も多数存在しています。AR&位置情報を使ったゲーム『ポケモンGO』(2016)が多くの人に楽しまれたり、2020年『フォートナイト』にて米津玄師による音楽ライブが実現したり 、ヘルスケアデータをスマホで管理する『ポケモンスリープ』(2023)が登場したり、若者たちの「楽しい」気持ちがテクノロジーを進化させている例は定期的に現れています。

| 会社名 | 株式会社SHIBUYA109エンタテイメント |

|---|---|

| TEL | 03-3477-6723 |

| FAX | 03-3496-1875 |

| 本社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目6番17号 渋東シネタワー14階 |